Mit Große Freiheit startete Rocko Schamoni im Jahr 2019 seine St. Pauli-Trilogie[1] und huldigt mehr oder weniger prägenden Figuren des St. Paulis der 1960er Jahre: neben Wolfgang Köhler dem Boxer Norbert Grupe, besser bekannt als Prinz Wilhelm von Homburg, Schriftsteller Hubert Fichte oder Sprachkünstler Heino Jaeger.

Eine filmische Hommage an diese Figuren schuf in den Jahr 1999 bis 2012 bereits der Filmemacher Gerd Kroske mit seiner Hamburg-Trilogie.

Schamoni erzählt in diesem Roman die frühen Jahre von Wolfang „Wolli“ Köhler auf St. Pauli als Entwicklungsroman eines Antihelden oder Abgesang auf die letzten Jahre des alten St. Paulis – bevor die Eroscenter, Sexkinos und Gewalt, die ab den 1970er Jahren das alte St. Pauli und seinen Ehrenkodex begraben wird, dominierten. Schamoni thematisiert anhand der Person Wolfang Köhlers das Spannungsverhältnis zwischen bürgerlicher Existenz und der eines Bohemians; ein Spannungsbogen, der mit dem Aufbruch in den 1960er Jahren an gesellschaftlicher Relevanz gewinnt. Die Jugend rebelliert, der Beat schwappt nach Deutschland über, die rigiden moralischen Vorstellungen eruieren – und Wolfgang Köhler mittendrin: mal aktiv, mal passiv. Wolli kommt als Habenichts nach St. Pauli und wird Ende der 1960er Jahre Bordellchef – und zwar eines kommunistischen Bordells. Aber das ist dann eine andere Geschichte.[2] Schamonis Romantitel Große Freiheit hat dabei eine doppelte Bedeutung: Sowohl die Amüsiermeile als auch das Lebensgefühl und die Sehnsucht des jugendlichen Helden sind gemeint.

Ankommen

Wolfgang „Wolli“ Köhler gelangt nach einer Odyssee im Jahr 1960 nach Hamburg. Zehn Jahre zuvor verließ Wolli die Enge und Perspektivlosigkeit seiner sächsischen Heimat, lebte in Berlin und später als Bergmann im Ruhrgebiet. In Hamburg wohnt er zunächst bei seinem Bekannten Duke in der Seilerstraße.

Von der Seilerstraße zum Hamburger Berg sind es nur ein paar Meter, aber auf dieser kurzen Strecke geht der Motor des Viertels von null auf hundert.

Dort wird Wolli eingesogen in die aufbegehrende, gegen das Bürgerliche rebellierende Jugendbewegung, die mit Drogen und neuen künstlerischen Ausdrucksformen experimentiert und dem Beat huldigt. Das macht das St. Pauli der 1960er so reizvoll für Wolli; steht dieses St. Pauli doch für den Ausbruch aus dem bürgerlichen Leben und den gesellschaftlichen Konventionen. Der Stadtteil und seine Menschen verstärken diesen Wunsch noch bei Wolli. Er lehnt den ihm vorbestimmten Weg aus Arbeit, Ehefrau und Familie ab und sehnt sich nach Unabhängigkeit und individueller Freiheit. Insofern ist Wollis Existenz die eines Lebenskünstlers und seine Bühne die Große Freiheit zwischen Reeperbahn und Paul-Roosen-Straße mit ihren Clubs, Bars und Kneipen.

Mit Duke verkauft und konsumiert Wolli Drogen und lebt in einer Viererbeziehung mit zwei Mädchen, bis es zu einem Streit kommt und Wolli geht. Ohne Obdach und mit nur wenig Kontakten ist sein nächster Anlaufpunkt das Polizei Asyl für obdachlose Männer, besser bekannt als Pik As. Das 1913 gebaute Gebäude in der Neustädter Straße wurde in den letzten Jahren saniert und erhält einen Neubau, der im Jahr 2025 öffnen soll.

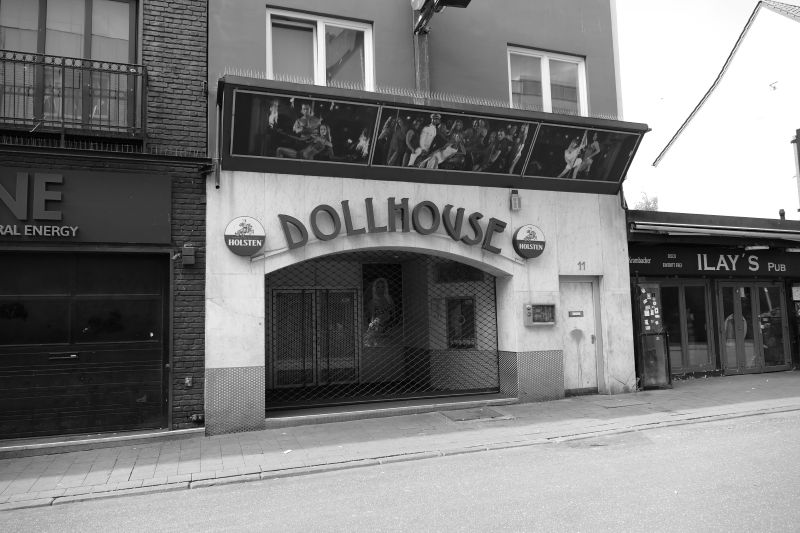

Doch Wolli fasst mithilfe eines Bekannten schnell wieder Fuß auf St. Pauli und wird Koberer im Klein-Paris in der Großen Freiheit 11, wo heute das für seine Erotikshows bekannte Dollhouse residiert, und kurze Zeit später Kellner in der Roxy Bar. Im Pfeiffers Gang, einem langen steinernen Weg zwischen der Großen und der Kleinen Freiheit, liegt auf der Mitte in der Dunkelheit die Roxy Bar, eine heruntergekommene Kaschemme. Beide Etablissements existieren längst nicht mehr. So ist die Twiete Im Pfeiffers Gang in den 1960er Jahren der Verlängerung der Simon-von-Utrecht-Straße, die parallel zu der Reeperbahn verläuft, gewichen.

Cartacala

Die bizarrsten Gestalten treffen sich in der Roxy Bar, und die Königin der bizarren Gestalten ist die Cartacala. Bereits Hubert Fichte widmete sich der Cartacala in seinem Roman Die Palette. In unregelmäßigen Abständen gibt diese eine Bühnenshow in der Roxy Bar, bei der sie sich in einen Höllenvogel verwandelt. Wollis Furcht vor der Bühnenfigur Cartacala weicht zunehmend seiner Neugier. Nach einer Show stellt sich Cartacala dem verdutzten Wolli mit seinem bürgerlichen Namen Otto Habermas vor. Man muss sich den Bürger Otto als bipolare Persönlichkeit vorstellen, der sich von Zeit zu Zeit in sein zweites Ich, den Höllenvogel Cartacala, verwandelt. Otto bietet dem weiterhin wohnungslosen Wolli an, bei ihm in einem Gartenhäuschen in der Nähe von Hagenbecks Tierpark zu wohnen.

Zudem verhilft Otto Wolli zu seinem Kellner-Job in der Roxy Bar, wo er fortan – wenn er nicht als Koberer Reeperbahn-Gäste zum Besuch des Klein Paris animiert – hinterm Tresen arbeiten wird.

Wolli hält es immer weniger im Pik As aus. Eines Nachts, vor die Wahl gestellt, entweder im Schlusslicht, im Elbschlosskeller oder im Goldenen Handschuh – den berüchtigten St. Pauli-Kneipen, die rund um die Uhr geöffnet haben – den Rest der Nacht zu verbringen oder bei Otto zu übernachten, nimmt er dessen Angebot an. In dessen Schrebergarten mit Behelfsheim verbringt Wolli fortan seine Nächte. Die beiden Männer entwickeln eine Freundschaft, die einige Monate später auf die Probe gestellt wird. Wolli erfährt von der Wirtin der Roxy Bar, dass die Cartacala auf einem Baum neben ihrer Hütte sitzt und die Polizei vergebens versucht, sie dort herunterzuholen. Wolli bricht nach Lokstedt auf. In der Kleingartenkolonie angekommen, sieht er die hilflose Polizei unterm und die heillos betrunkene Cartacala im Baum sitzen. Wolli kann die Cartacala bewegen, vom Baum herunterzukommen. Später bittet diese Wolli, wieder bei ihr zu wohnen. Doch Wolli schlägt das Angebot aus, da er eine Freundin hat, bei der er wohnt.

Bei einem späteren Auftritt verwünscht die Cartacala die Stadt Hamburg und prophezeit, dass die Elbe rückwärts fließen wird. Wenige Wochen später wird ihr Rachefluch bittere Realität, bei der Hamburger Sturmflut im Februar 1963. Cartacalas Prophezeiung lässt Wolli keine Ruhe; er macht sich auf den Weg zu ihr nach Hamburg-Lokstedt. Doch dort findet er keine Spuren mehr von ihrer Gartenlaube. Das Haus steht nicht mehr. Nichts ist geblieben, nur ein leeres Grundstück.

Maulwurf

Bereits kurze Zeit nach seiner Ankunft auf St. Pauli lernt Wolli Maulwurf kennen, die als Prostituierte ihr Geld verdient. Wie eine aus dem Gewerbe sieht sie nicht aus, findet Wolli, aber auch nicht wie eine Bürgerliche. Seine Freundschaft mit Maulwurf intensiviert sich und eines Nachts nimmt sie ihn mit in ihre Wohnung in der Talstraße. Damit beginnt die Liebesbeziehung der Beiden und Wollis Obdachlosigkeit bzw. Intermezzo im Schrebergarten der Cartacala endet mit seinem Einzug bei Mauli.

Das Zusammenleben mit Maulwurf kommt Wolli manchmal surreal vor. Als Maulis Lude lebt er in den Tag hinein und sie geht auf den Strich. Er tut sich schwer damit, von Maulis Geld zu leben. Weiterhin betrachtet er den kapitalistischen Westen mit Argwohn und bekennt seiner Freundin: Ich will am liebsten Gleichheit und Freiheit. Das Problem: Drüben gibt’s nur Gleichheit, hier nur Freiheit, da wähl ich dann lieber die Freiheit.

Nach der anfänglichen stürmischen Euphorie zeichnet sich ihre Beziehung durch ein Wechselbad der Gefühle aus: Zuneigung, Unverständnis, Ablehnung. Mauli geht weder auf Wollis Drängen ein, die Prostitution an den Nagel zu hängen, noch ist sie bereit, dass von ihr angeschaffte Geld zu sparen. Ein Leben nach der Prostitution ist für sie nicht vorstellbar; während Wolli darauf hinarbeitet, finanziell unabhängig zu werden. Auch interessiert sie sich – anders als Wolli – weder für gesellschaftliche noch für politische Ereignisse, die Wolli mit großem Interesse verfolgt. Dafür gewährt sie ihm vollständige sexuelle Freiheit, die Wolli voll auskostet.

Karl

Gegen Karl Müller – der für den St. Pauli-Gastronomen Manfred Weissleder das Lokal Klein-Paris führt, in dem Wolli neben seinem Job in der Roxy Bar als Koberer arbeitet – hegt Wolli ein stetes Misstrauen; dessen brutale und materialistische Art stößt ihn ab. Dennoch: Karl ist derjenige, der Wolli viel Geld und damit seine große Freiheit vom bürgerlichen Leben verspricht. Als Karl einen neuen Club auf der Großen Freiheit eröffnen will, soll Wolli als Wirtschafter und offiziell als Geschäftsführer auftreten, da Karl nicht in Erscheinung treten darf. In dem neuen Etablissement Chez Lianne soll es erstmals auf dem Kiez eine Livesex-Bühnenshow geben. Der Nachtclub wird sich am Anfang der Großen Freiheit, beim heutigen Beatles-Platz befunden haben.

Nachdem der Umbau abgeschlossen ist, rückt der Eröffnungsabend näher. Die Premiere der Sex-Show glückt. Der gelungene Akt wird ausreichen, um die Neuigkeiten in der Stadt zu verbreiten. Damit beginnt für Wolli der Aufstieg in die höheren Kieze-Kreise und ein neuer Lebensabschnitt. Ab sofort ist das Elend vorbei, ab morgen beginnt sein eigentliches Leben. Er ist frei.

Da das Chez Lianne bereits sehr schnell hohen Gewinn abwirft, weicht Wollis anfängliche Vorsicht Karl gegenüber. Er glaubt, ihm nun ganz und gar vertrauen zu können. Die ersten Monate im Chez Lianne verstreichen, doch dann bekommen die Ordnungsbehörden Wind von den Bühnenshows. Eines Abends lassen Sie eine Live-Show platzen und nehmen Wolli wegen verschiedener Delikte, unter anderem Zuhälterei, fest. Nun wird Wolli bewusst, warum Karl nicht als Geschäftsführer auftreten wollte.

Nach seiner Verhaftung landet Wolli in dem Untersuchungsgefängnis am Holstenglacis. Während der Untersuchungshaft informiert ein Freund Wolli darüber, dass das Chez Lianne geschlossen sei und Karl sich etwas zurückgezogen habe.

In seiner Haftzeit entdeckt Wolli die klassische Literatur für sich: Goethe, Brentano und Novalis. Wolli will auch schreiben, aber moderne Literatur. Literatur von unten. In diese Zeit fällt auch der Mauerbau. Wolli ist wütend, versteht er sich doch als freiheitsdenkender Sozialist. Wenn Freiheit ist, das tun und sagen zu dürfen, was man tun und sagen möchte, dann dürfte er nicht hier sein. Von der Großen Freiheit zum Untersuchungsgefängnis ist es offenkundig nur ein kleiner Schritt. Nach einigen Monaten wird er ohne Anklage und Prozess entlassen.

Das Chez Lianne heißt inzwischen Belami und wird von einem anderen Geschäftsführer geleitet. Bei ihrer ersten Begegnung nach seiner Entlassung spürt Wolli wieder seine Abneigung gegen Karl, muss aber widerwillig dessen Angebot annehmen, den Wirtschafter im Klein-Paris abzugeben. Eines Nachts wird er Zeuge, wie Karl bei einem Kartenspiel den Gegenspieler bewusstlos schlägt, in einen Schacht unterhalb seines Büros zerrt und beim Verlassen des Raums Wolli schließlich befiehlt, den bewusstlosen Mann mit Rum zu übergießen und anzuzünden. Dieser Aufforderung kommt Wolli nicht nach. Er schleppt den Mann aus dem Klein-Paris bis in die Kleine Freiheit und legt ihn dort ab. Für Wolli ist klar: Er muss Karl loswerden. Zu Wollis Glück wird Karl kurze Zeit später nach Berlin gehen. Die Gründe hierfür kennt Wolli nicht, sie sind ihm auch egal.

Klaus, Astrid und Stu

Die Beatmusik schwappt aus England nach Hamburg über. Die britischen Bands spielen in der Großen Freiheit im Kaiserkeller oder im Indra, wo Wolli gemeinsam mit Maulwurf erstmals auch die Beatles sieht. Doch der Abend endet im Desaster: Die Band ist vom Publikum genervt und das Publikum von der Band. Dieser Auftritt begründet Wollis negative Meinung über die Musiker aus Liverpool. Kurze Zeit später reüssieren die Beatles im Kaiserkeller. Bei einem ihrer Konzerte lernt Wolli die Gang um die Beatles kennen. Zu dieser zählen Ikke Braun, der Fotograf Jürgen Vollmer, der Grafiker und Musiker Klaus Voormann und nicht zuletzt die Fotografin Astrid Kirchherr, die mit dem fünften Beatle, dem Bassisten Stuart Sutcliffe, bis zu dessen Tod liiert ist. Der Titel fünfter Beatle wird mehreren Personen zugeschrieben: Neben Sutcliffe, der in den Hamburger Jahren Bassist bei den Beatles war, auch Klaus Voormann, der als Grafiker unter anderem das Cover für das Beatles-Album Revolver gestaltete und bei mehreren Soloprojekten der Beatles-Mitglieder als Bassist mitwirkte.

Doch zurück zur Geschichte: Wolli ist sofort von Astrid angetan, versteht sich aber auch sehr gut mit den drei Männern. Nach dem Auftritt ziehen die neuen Freunde noch über die Reeperbahn. Man redet über die Beatles, Astrid und ihre Männer sind begeistert. Wolli heuchelt Begeisterung. Und als der Morgen graut, trennen sie sich.

Wolli sieht die Freunde längere Zeit nicht. Eines Tages informiert Ikke ihn darüber, dass es einen neuen Club auf der Reeperbahn gibt: den Top Ten-Club auf der Reeperbahn 136, wo seit Anfang 2025 das Molotow eine neue Heimat gefunden hat. Dort spielen fortan an die angesagtesten britischen Bands, auch die Beatles. Zu dem Auftritt kommen auch Klaus und Jürgen. Jürgens neue Friseur – die Wolli an Prinz Eisenherz denken lässt – wird kurze Zeit später als Pilzkopffrisur in die Popgeschichte eingehen. Aber auch die Musik spielt zunehmend eine wichtige Rolle. Wolli wird bewusst, dass sie Teile von etwas Neuem und sehr Aufregendem sind: dem Beat.

Nach dem Auftritt im Top Ten ziehen Wolli und die Freunde mit Paul, John und Stu noch in die Kneipe Zum Silbersack in der Silbersackstraße – das seit dem Tod der Gründerin Erna Thomsen von einer Interessengemeinschaft verwaltet wird.

In der Kneipe Zum Silbersack […] ist zu später Stunde immer was los, hier landen all die Säufer und Irren, die anderswo schon längst keine Heimat mehr finden.

Da die Konkurrenz nicht schläft, eröffnet der Gastronom Manfred Weissleder im Frühjahr 1962 in der Großen Freiheit 39 im vormaligen Stern-Kino den Star-Club. Weissleder wirbt die gerade erst zum Top Ten-Club gewechselten Beatles und andere Bands wieder ab. Zu der Eröffnung des Star-Clubs spielen unter anderem die Beatles – ohne ihren kurz zuvor verstorbenen Bassisten Stuart Sutcliffe, der kurz zuvor an einer Hirnblutung verstarb. Der Star-Club existierte knapp acht Jahre, bis Ende 1969; in dieser Zeit traten dort neben den Beatles eine Vielzahl international bekannter britischer und amerikanischer Künstler auf. Nach dem Ende des Star-Clubs zieht das Erotik-Varieté Salambo in dessen Räume.

Das Gebäude in der Großen Freiheit 39 wurde nach einem Brand in den 1980er Jahren abgerissen. Heute erinnert eine Gedenktafel an den damals bekanntesten Hamburger Club.

Da Weissleder sich vollends um den Star-Club kümmern muss und Karl nach Berlin gegangen ist, übernimmt Wolli die Geschäftsführung im Klein-Paris. Weissleder bietet ihm an, die über dem Klein-Paris liegenden Stockwerke als Wohnung einzurichten. Wolli kann es kaum glauben, das kommt seinem Traum davon, wie er leben möchte, ziemlich nahe, eine eigene Wohnung – auf der Großen Freiheit und dann noch auf zwei Etagen.

Die Palette

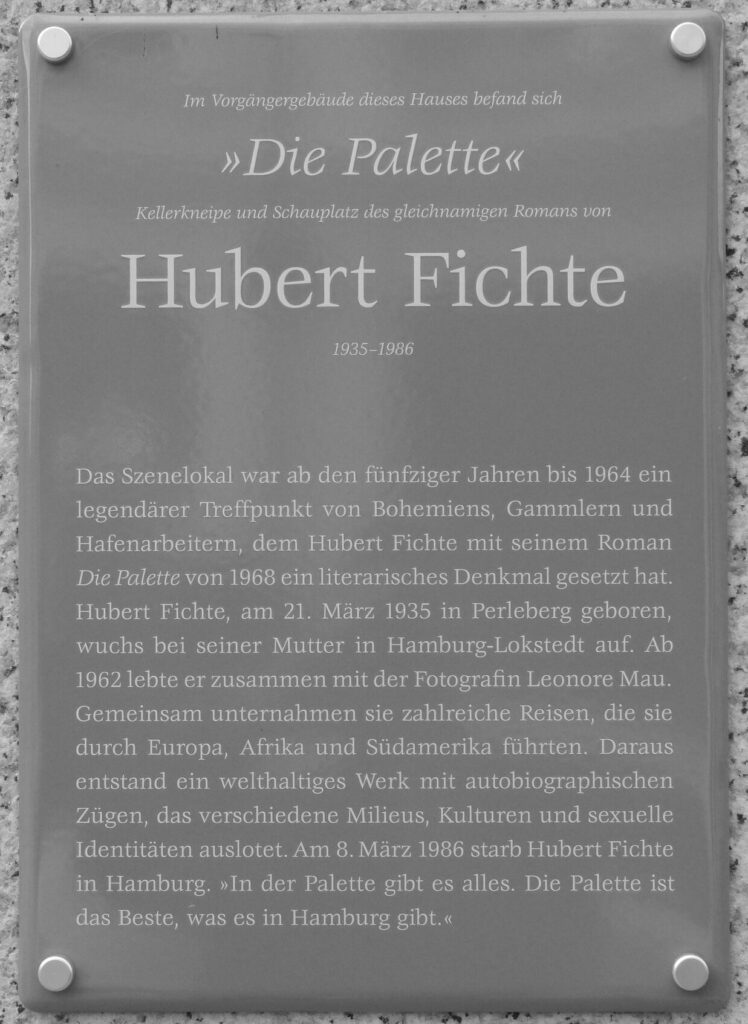

An einem Nachmittag holt ein Freund Wolli ab, um ihm in der Innenstadt einen neuen Laden zu zeigen: die Palette am Gänsemarkt. Über die Talstraße und Planten un Blomen gelangen die beiden in die ABC-Straße, wo heute eine Gedenktafel an Hubert Fichte und dessen Buch Die Palette erinnert.

Schon von Weitem sieht man einen Pulk von Leuten am Ende der Straße rumlungern. Die Palette macht auf Wolli den Eindruck einer gewöhnlichen Kneipe. Er lernt schnell einige Leute kennen und begegnet erstmals dem Dichter Hubert Fichte. Wolli schließt sich an diesem Nachmittag einem Trupp Palettianern an, die eine Ausstellung in der Elbchaussee besuchen wollen. Eine Ausstellung über das Nichts, bei der Wolli das Bild „Nichts“ für mehrere Tausend Mark erwirbt.

Bei einem erneuten Besuch in der Palette studiert Wolli etwas genauer Hubert Fichte, der dort seine Aufzeichnungen für seinen 1968 erscheinenden gleichnamigen Roman Die Palette macht. Die beiden diskutieren über neue Arten des Schreibens – nicht Roman, nicht Gedicht – und die Rolle und Funktion des Autors im Schreibprozess. Fragen, die Anfang der 1960er neu verhandelt werden. Junge Autoren betreten mit Cut-up oder autofiktionalem Schreiben neue Wege in der Literatur. Hubert Fichte versteht sich als Ethnograf bzw. Forscher und seine Studien in der Palette als Feldforschung. Fichte wird in den 1970er Jahren mit Wolli Indienfahrer ein Buch – welches das Interview als literarische Form verwendet – über Wolli und andere Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen im Palais d‘Amour veröffentlichen.

Puffboss

Wollis St. Pauli-Karriere nimmt weiter an Fahrt auf. Neben seiner Tätigkeit in Weissleders Klein-Paris etabliert er ein Sex-Kino in seinen privaten Wohnräumen. An einem dieser Sexfilm-Abende kommen Wilfried Schulz und der Boxer Norbert Grupe in Wollis Erotikkino. Doch nicht der erotische Antrieb, sondern die Suche nach neuen Geschäftsideen ist der Grund für ihren Besuch. Wird in Wollis Wohnzimmer die Idee des Sex-Kinos geboren, welches für einige Jahrzehnte das St. Pauli-Angebot in Sachen Sex ergänzen wird?

Wolli freundet sich mit Norbert Grupe an, der als härteste Faust von St. Pauli gilt. Wer solche Freunde hat, hat keine Feinde, denkt sich Wolli. Und Feinde kann er sich bei seinem stetigen Aufstieg in der St. Pauli-Hierarchie nicht leisten. Er wird zu Grupes rechter Hand, zieht mit ihm um die Häuser und begleitet ihn zu seinen Box-Veranstaltungen. Bei einem von Grupes Kämpfen sitzt Wolli gleich hinter dem Boxprinz am Fuß des Rings neben dem Trainer. Er ist stolz auf diese Position, hier sitzen nur die Eingeweihten, die Wichtigen.

Weissleder gerät Mitte der 1960er Jahre zunehmend in finanzielle Schwierigkeiten und will das Klein-Paris abstoßen. Neuer Besitzer des Gebäudes wird Willi Bartels. In den Räumen des Klein-Paris wird fortan das von Rene Durand gegründete Erotik-Varieté Salambo unterkommen, dessen Gründer von einer sexuellen Revolution träumt, der dann die gesellschaftliche folgen soll. Nach anfänglich biederen Shows beginnt Durand ebenfalls mit Livesex-Shows. Nach dem Ende des Star-Clubs zieht das Salambo in dessen Räume. Diese Immobiliengeschichte verdeutlicht die neuen Machtverhältnisse in der Großen Freiheit und auf St. Pauli. Der bereits mehrere Immobilien im Vergnügungsviertel besitzende Willi Bartels steigt zum König von St. Pauli auf, während Weissleders Intermezzo auf St. Pauli Ende der 1960er Jahre ein Ende findet.

Zu dieser Zeit wird es auch für Wolli ungemütlich. Die Polizei kommt regelmäßig zu Razzien in sein Erotik-Kino. Wolli denkt ernsthaft darüber nach, St. Pauli zu verlassen. Da kommt ihm ein Vorschlag Willi Bartels gerade recht. Dieser plant zwei Großbordelle zwischen Reeperbahn und Großer Freiheit. Das Eroscenter und das Palais d`Amour. Bartels fungiert hierbei auch Interessenvertreter des Hamburger Senats, der die Prostitution von der Straße haben und diese damit besser kontrollieren möchte. Wolli soll eine Etage in Bartels Etablissements anmieten und an die Damen vermieten. Er werde sozusagen Herbergsvater eines Mädchenpensionats, versucht ihm Bartels die Sache schmackhaft zu machen. Nach anfänglichem Zögern willigt Wolli ein und mietet eine Etage im Palais d‘ Amour, das sich heute Pink Palace nennt.

Denn worum geht‘s? Eigentlich geht’s nur ums Geld. Oder? Aber ich will das verdammte Geld. Geld ist Freiheit, erkennt Wolli für sich. Zuhälter will er nicht sein, aber der erste kommunistische Puffboss von St. Pauli.

[1] Große Freiheit (2019), Der Jaeger und sein Meister (2021) und Pudels Kern (2024)

[2] Hubert Fichte: Wolli Indienfahrer, S. Fischer Verlag, 1978

Die Zitate entstammen: Rocko Schamoni: Große Freiheit, 1. Auflage 2019, Hanserblau-Verlag

Schreibe einen Kommentar